Siamo in una pianura lunga circa quattro chilometri e larga due, posta tra le pendici meridionali del Terminillo e quelle della catena del monte Velino, dove l’erosione carsica si mostra con una imponenza che secondo il grande geografo Riccardo Riccardi, non ha eguali in Italia.

E’ qui che il Velino cresce notevolmente ricevendo le acque delle sorgenti di Canetra ancor prima di accedere nella piana di S. Vittorino da dove, subito prima di uscirne, vi si immettono quelle del Peschiera.

Il sottosuolo di questa area è formato da una stratificazione di calcarei cretacei su cui si poggia un vasto basamento travertinoso, mentre la parte superficiale è costituita da terreni alluvionali formati da ghiaie, sabbie e argille.

Tutta la zona e interessata da numerosissime sorgenti mineralizzate, segni eloquenti di una vasta circolazione di acque sotterranee che esercitano una forte azione corrosiva del basamento travertinoso sottostante, indebolendone lo spessore e formando delle vaste cavernosità che sono alla base dei continui sprofondamenti della parte superficiale del territorio.

E’ in tal modo che sono nati i laghi di Paterno, del Pozzo di Mezzo e del Pozzo Burino, ma anche i numerosi altri piccoli bacini, ed è in questa stessa condizione strutturale che va addebitato lo stato in cui si trova la Chiesa di San Vittorino, progressivamente sprofondata su un’area sorgiva le cui acque sommergono tutta la navata creando una immagine di grande suggestione.

dal sito del Comune di Cittaducale

La zona della piana di San Vittorino, martire cristiano del I secolo, è ricca di sorgenti; in mezzo a due di queste nel 1300-1440 fu eretta una chiesa sui resti di un tempio pagano dedicato alle Ninfe dell’acqua.

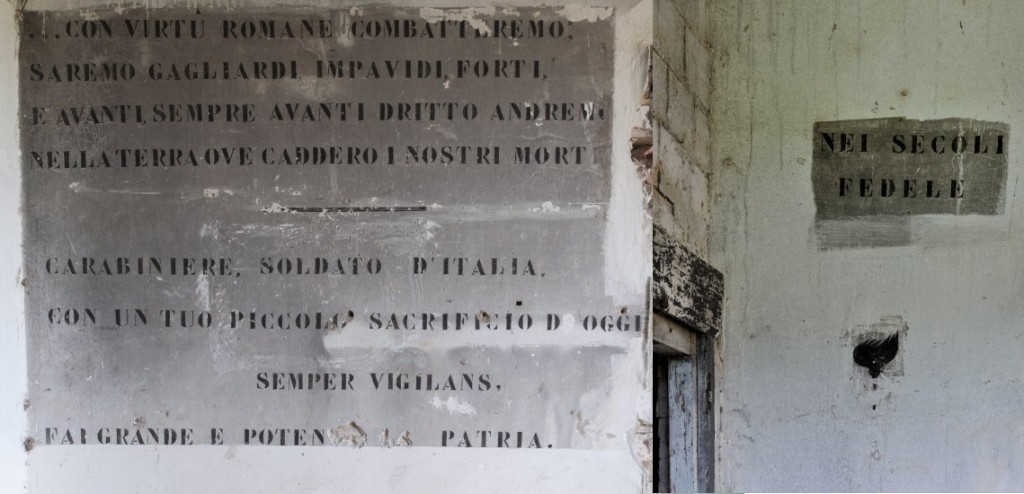

Tra il 1608 e il 1613 la chiesa fu ristrutturata ed ampliata e dedicata alla Madonna. Prese quindi il nome di Santa Maria di San Vittorino. Era composta da una monumentale facciata e tre navate; la principale con l’abside e l’altare e le altre due con dipinti.

Divenne la più importante del circondario di Cittaducale e fu una frequentata meta di pellegrinaggio.

Nel 1800 a seguito di movimenti tellurici le vene delle due sorgenti si spostarono e andarono a situarsi sotto la chiesa che fu presto allagata. L’acqua usciva dal portale principale e andava a sfociare nel vicino Velino.

La sorte della chiesa fu segnata e presto cominciò a sprofondare.

Nel 1983 la chiesa pur rovinata era ancora visitabile e Andrej Tarkovskij vi girò una scena del film Nostalghia (vedi recensione).

Da allora la chiesa ha continuato a sprofondare, la sorgente si e’ quasi prosciugata e la vegetazione ha invaso l’interno.

Della chiesa sono rimasti, conservati nella cattedrale di Cittaducale, una Annunciazione trecentesca in bassorilievo ed un fonte battesimale sempre trecentesco di squisita fattura.

Galleria Fotografica