La S.P.A. COMIRO – Compagnia Mineraria di Roma – cominciò la sua attività il 18 ottobre 1971.

Già nel 1979 i lavoratori furono messi in cassa integrazione.

A metà degli anni ‘80 fu chiusa definitivamente.

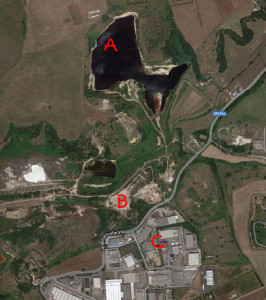

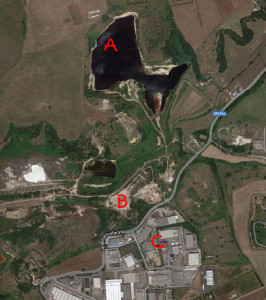

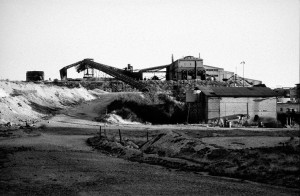

La miniera di zolfo era costituita dalla zona dello scavo (A), dall’impianto di invio del materiale tramite un lunghissimo nastro trasportatore (B) alla fabbrica sulla collina (C) che lavorava il materiale e produceva lo zolfo che si può vedere nella foto iniziale scattata quando era ancora in funzione.

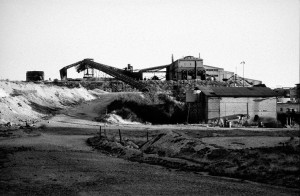

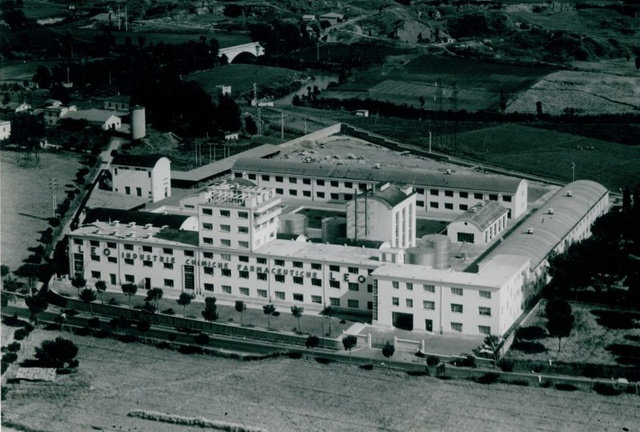

Qui di seguito alcune foto che descrivono come era fatta la fabbrica.

La zona allagata dello scavo

L’impianto di invio del materiale

Nastro trasportatore alla partenza

Nastro trasportatore all’arrivo

La fabbrica vista dalla zona di scavo

Interno della fabbrica

Non si sa se la fabbrica fu chiusa per riduzione di materiale estratto o per la fuoriuscita dell’acqua dalla falda che creò un esteso laghetto dalla colorazione rossa.

Vicino al questo lago, creatosi a causa della fase estrattiva, ne esistono altri due, uno di colore blu ed uno bianco.

Tutta la zona, nota come “Solforata“ e facente parte della Riserva Naturale di Decima Malafede, era conosciuta fin dall’anitichità come luogo di culto del dio Fauno.

“L’ubicazione di Albunea viene riconosciuta nella località Solforata, all’incrocio delle vie che collegavano i centri di Ardea, Lavinium ed Alba Longa. Albunea fu un luogo sacro, un santuario naturale cui faceva riferimento la religiosità delle antiche popolazioni latine. Il nome mitico deriva dal colore bianco (alba) delle effervescenti sorgenti sulfuree che alimentavano il lago che ancora oggi caratterizza la valle della Solforata. Un bosco, parte dell’antica Selva Laurentina, oggi scomparso, ed una serie di grotte naturali si univano alle esalazioni sulfuree realizzando un paesaggio straordinario, naturalmente sacrale. I Latini elessero Albunea come sede delle tre Fate: Parca, Nona e Morta (divinità fatali e protettrici dei nascituri) e dell’oracolo di Fauno, lo spirito divino del bosco. L’oracolo poteva essere consultato attraverso il rito dell’incubazione. La particolare suggestione di questo luogo consentiva esperienze soprannaturali di oniromazia: durante il sonno si manifestava la voce di Fauno che rivelava agli umani il loro ineluttabile destino. Il Fato non veniva rivelato da sacerdoti o sibille, ma si disvelava direttamente, quale risultato di una esperienza personale; il sonno e il sogno si sostanziavano come strumenti di comunicazione tra il mondo dei vivi, il mondo dei morti ed il divino.”

Articolo di Alessandra Reggi tratto da “Atlante dei Beni Culturali delle Aree Naturali Protette di RomaNatura”.

Dal libro “La riserva naturale Decima-Malafede : la selvaggia bellezza di un angolo dell’Agro romano: conoscere per proteggere” si scopre che:

“La leggenda vuole che anche Re Latino, discendente del dio Fauno, si recasse ad Albunea, cioè alla Zolforata, per ricevere visioni dal proprio padre circa il futuro di sua figlia Lavinia. La divinità, apparsa in visione al re avvolto nelle pelli sanguinanti delle agnelle sacrificali, annuncia a Latino la venuta di Enea e prescrive quindi al re di annullare le annunciate nozze con Turno, re dei Rutuli, tribù stanziata nell’odierna Ardea.

La presenza della grotta con i resti di un altare ed il rinvenimento a poca distanza da qui, nella zona di Tor Tignosa, di cippi votivi dedicati ad una divinità minore collegata a Fauno accertano al di là di ogni dubbio la presenza del santuario.”

E che anche Virgilio ne parla nel VII libro dell’Eneide:

“…Mosso à portenti il re cerca e consulta di Fauno genitor profeta i detti e i selvosi recinti sotto l’alta Albunea, che né boschi più risuona con la sua sacra fonte e intorno spira tutta ombrosa mefitici vapori.

Da qui Vitale genti e tutta Enotria ne le dubbiezze lor chiedon responsi; qui poi che addusse offerte il sacerdote e su le pelli de l’uccise agnelle per la notte silente si distese desiando dormir, mirabilmente a torme vede vagolar fantasmi e varie voci ascolta e del colloquio degli Dei gode e volge la parola a l’Acheronte del profondo Averno.

E quivi allor esso Latino padre cento per un responso offria di rito lanigere bidenti e si giacea sù velli de le lor terga. Ad un tratto dal cuor del bosco voce gli rispose “Non voler la figliuola ad uom latino sposare, o mia progenie, e non fidarti à talami di qui; da fuor verranno generi, che per nozze il nostro nome portino in cielo, e di tal ceppo scesi i nepoti, per quanto stende il corso tra i due Oceani il sol, sotto i lor piedi….”

Tornando alla miniera di Zolfo, sempre dal medesimo libro apprendiamo che “la località è stata nel recente passato sconvolta dall’attività di una cava di zolfo che ha operato negli ultimi decenni, modificando ed alterando la morfologia dei luoghi”.

Galleria di foto

Riferimenti in rete

Percorsi geologici nel Lazio – Il Vulcano Laziale

Bibliografia

Atlante dei Beni Culturali delle Aree Naturali Protette di RomaNatura”

Gangemi 2010

La riserva naturale Decima-Malafede : la selvaggia bellezza di un angolo dell’ Agro romano: conoscere per proteggere”

Marco Antonini

WWW Delegazione Lazio 1998