Questo stabilimento si trova nella frazione “Le Sieci”, lungo la strada aretina che collega Pontassieve a Firenze. Sorge all’interno di un’area che comprende una delle più vecchie fornaci del nostro paese.

Le prime notizie certe relative alla fornace delle Sieci risalgono al 1774: sappiamo infatti che in quell’anno essa fornì gran parte dei laterizi utilizzati per i lavori di restauro ed ampliamento del Palazzo Pretorio a Ponte a Sieve.

Si può ragionevolmente supporre però che la fornace esistesse già da qualche tempo, anche se non se ne trovano tracce documentate.

La scelta del luogo d’impianto è da mettersi in relazione essenzialmente con la vicinanza dell’Arno, da cui veniva tratta la materia prima per la “formatura” dei mattoni, che avveniva nelle “piazze dei mattonai” situate sul greto del fiume.

In origine la fornace era strettamente legata alla vita e alle necessità della vicina fattoria Albizi di Poggio a Remole cui spettava, attraverso la figura dell’agente (fattore), l’amministrazione della fornace stessa: come testimoniato per molte altre simili realtà disseminate nel territorio circostante la fornace, alimentata dalla “stipa” e dalle “fastelle” provenienti dai boschi aziendali, forniva il materiale necessario per la manutenzione della villa padronale e delle numerose case coloniche dipendenti dalla fattoria stessa, in un’ottica principalmente di auto-consumo (non si hanno notizie, se non sporadiche, di vendite di materiale).

Le oscillazioni nella produzione ed il carattere stagionale di determinate fasi della lavorazione (impasto, formatura e stagionatura dei mattoni) facevano sì che la fornace si avvalesse di mano d’opera saltuaria, con – probabilmente – l’unica eccezione di un “maestro fornaciaio”.

In quest’epoca (fine del ‘700) l’abitato delle Sieci era costituito dalle poche case situate lungo l’Arno alla confluenza del torrente Sieci, nei pressi della pescaia, mentre intorno all’antica pieve di Remole esistevano soltanto alcune case coloniche, di pertinenza anch’esse della fattoria Albizi. Come si vedrà più avanti, il passaggio della fornace ad una dimensione industriale alimentò col tempo anche lo sviluppo dell’antico borgo e la nascita dell’odierna frazione di Sieci, intorno alla fabbrica e alla millenaria pieve.

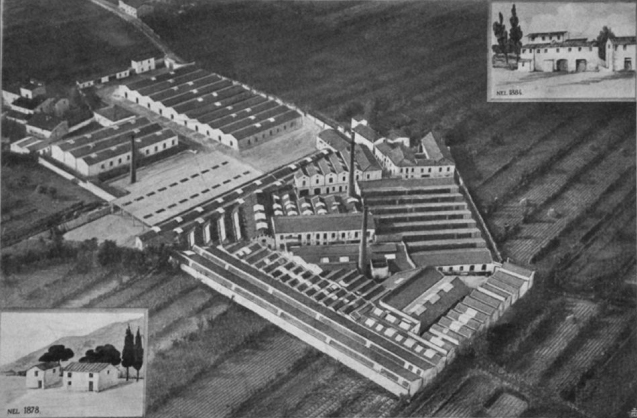

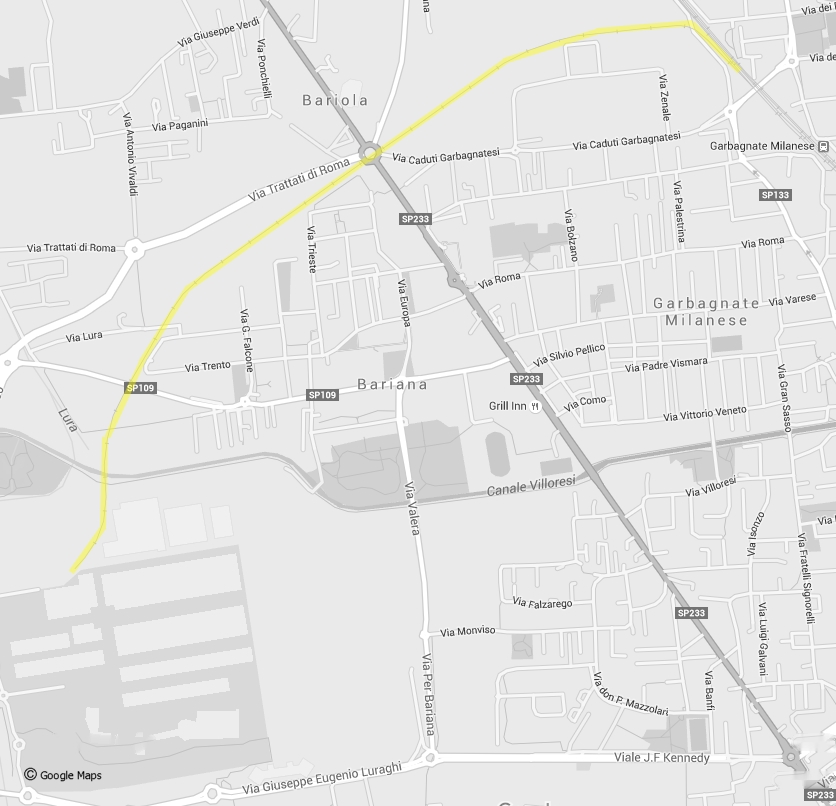

Una prova certa dell’esistenza della Fornace delle Sieci ci viene invece dalle mappe del Catasto Generale Toscano degli anni venti dell’800: a questa data il complesso risulta già articolato attorno a due fornaci: una per la produzione di laterizi e calcina e un’altra destinata alla produzione del cosiddetto “lavoro sottile”. Alla morte del marchese Amerigo degli Albizi, avvenuta il 14 gennaio 1842, e con la conseguente estinzione del ramo fiorentino della famiglia, l’intero patrimonio familiare (compresa quindi la fornace di Sieci, facente parte della fattoria di Remole) passò ad un ramo collaterale della famiglia (trasferitosi in Francia fin dal ‘400), nella persona del Cav. Alessandro. Fu il figlio di quest’ultimo, Vittorio, figura di primo piano nel panorama culturale ed economico fiorentino, ad avviare alla metà del secolo la ristrutturazione e il potenziamento della fornace, secondo principi imprenditoriali. Egli fece importare dalla Francia nuove tecnologie con le quali dette inizio alla produzione di speciali embrici di copertura in seguito chiamati “marsigliesi”, dal luogo d’origine delle maestranze specializzate. Pur rimanendo legata amministrativamente alla fattoria di Remole, la fornace si apprestava a vivere una stagione di grande fortuna, in cui non scarso peso ebbe la felice ubicazione dello stabilimento, servito non solo dalla rotabile regia Aretina ma anche dalla nuova strada ferrata Firenze – Arezzo, inaugurata nel 1862. Erano gli anni di Firenze capitale e la Fornace delle Sieci si attrezzò per soddisfare le aumentate richieste da parte del vicino mercato cittadino, cercando di accrescere e diversificare la produzione.

In relazione a questa fase di sviluppo salì ovviamente anche il numero di coloro che erano stabilmente occupati nell’impianto, che intorno al 1860 impiegava 24 addetti, cifra destinata ad aumentare negli anni successivi.

Parallelamente si verificò anche una crescita della popolazione dell’abitato delle Sieci, che ben presto poté fregiarsi di una nuova stazione ferroviaria, inaugurata il 6 settembre 1878.

Alla morte di Vittorio degli Albizi (avvenuta il 14 marzo 1877), la “fabbrica delle terre cotte posta alle Sieci” era ormai ultimata, e capace di sostenere una regolare produzione della nuova gamma di prodotti (tegole alla marsigliese e mattoni forati). La proprietà fu rilevata dalla sorella Leonia Anna, che nominò alla conduzione della fornace un dirigente tecnico, l’Ing. Leonida Budini: in quegli anni lo stabilimento moltiplicò la produzione e gli ordinativi, cosicché si resero possibili nuovi investimenti per un ulteriore ampliamento della fornace e per l’acquisto di nuovi macchinari.

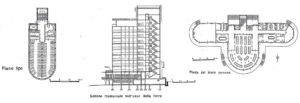

Al momento della vendita della fornace da parte degli Albizi – Frescobaldi a favore della “Società autonoma Fornace alle Sieci” (1881), l’impianto funzionava ormai a pieno regime grazie ai due forni Hoffmann, dalla caratteristica forma ellittica. Il primo (risalente agli inizi degli anni cinquanta dell’800) era quello situato in prossimità della strada per Molin del Piano, sul luogo dell’antica fornace; esso utilizzava, per l’impianto dei mattoni, il materiale argilloso ricavato dalle rive del fiume (la cosiddetta “mota d’Arno”), che veniva trasportato con “barchetti” e “stagionato” a lungo; con la rena cavata dall’Arno, trasportata sempre con “barchetti”, si ricavava invece un correttivo smagrante. Vi era poi un’apposita fornace da calce alimentata da una vicina cava di calcare, anch’essa di proprietà Albizi.

Per le tegole (campigiane “modello Pelago”), la mota d’Arno veniva mescolata per metà con il galestro (complesso di argille scagliose), cavato nel bacino inferiore del torrente Vicano, e poi sminuzzato nei pressi della Fornace. Il secondo forno (finito di costruire alla fine degli anni settanta) utilizzava le stesse materie prime di quello più vecchio, ma era dotato di metodi di scavo e trasporto ben più moderni. I materiali venivano portati dal fiume in una rete di bacini di raccolta situata all’interno dell’area della fabbrica, collegati all’Arno tramite un canale. Un’idrovora convogliava le “torbide” in grandi vasche dette “margoni”, ove avveniva la decantazione, l’essiccazione e la stagionatura dei materiali argillosi. Gli impasti ottenuti venivano poi lavorati a macchina, e la produzione che se ne otteneva era assai varia. Come combustibile venivano usati generalmente la lignite (in pezzi, in frantumi, in “pule”) e la polvere di carbon fossile, proveniente probabilmente dai bacini minerari del Valdarno superiore. Agli inizi del ‘900 furono installati due motori a vapore fissi, due locomobili della forza complessiva di 140 cavalli, e 19 macchine per la produzione di laterizi; venne rinnovato anche il macchinario ausiliario e quello di officina.

A quel tempo erano impiegati nella fornace (il numero variava a seconda dei periodi dell’anno) tra gli 80 e i 120 uomini, una ventina di ragazzi e circa 30 donne.

Poco dopo gli occupati raggiunsero le 200 unità, per diventare circa 400 durante gli anni venti, che rappresentarono il periodo di massimo sviluppo della fabbrica.

In questo periodo, alla tradizionale produzione di mattoni di scarsa qualità (nel forno più antico) e di embrici alla marsigliese e torrette da camini (nel secondo forno), si aggiunse quelle delle cosiddette “tomettes”, le comuni piastrelle esagonali per pavimenti.

Negli anni trenta venne attuata una riconversione che portò allo spegnimento del vecchio forno e alla produzione sperimentale di grès rosso, mentre la gamma dei laterizi si ridusse a due soli tipi di pezzatura (5×10 e 7,5×15).

Durante la guerra, la fabbrica venne sequestrata, costretta ad interrompere ogni attività e adibita a deposito di munizioni. Gli impianti furono poi danneggiati dai bombardamenti alleati, finalizzati alla distruzione del vicino ponte ferroviario sul Sieci. Alla fine del conflitto riprese la produzione del grès, mediante l’utilizzo del vecchio forno Hoffmann.

Contemporaneamente venne avviata una ristrutturazione (conclusasi nel 1955) che portò all’utilizzo di avanzate tecnologie tedesche (presse meccaniche fornite dalla Ditta Dorst) che migliorarono la resa produttiva dell’impianto.

Furono costruiti anche nuovi capannoni, sorti sull’area delle vasche di decantazione ormai inutilizzate. Il nuovo forno a tunnel permise di aumentare la produzione e di raggiungere standard qualitativi più elevati. Ad esso si affiancò un secondo forno, con il conseguente spegnimento (1962) dell’ultimo forno Hoffmann sopravvissuto (il più recente), ormai inadeguato.

A seguito di una crisi di mercato nel settore del grès smaltato, fu intrapresa una politica di riconversione aziendale, che culminò col passaggio dello stabilimento (1976) alla Società “Ceramiche Brunelleschi”. Quest’ultima, dopo aver operato una serie di investimenti per l’acquisto di nuovi macchinari e dopo anni di studi e tentativi (non sempre fruttuosi), avviò intorno al 1980 la lavorazione del cotto smaltato, prodotto sino alla chiusura dello stabilimento. Del nucleo originario della fornace degli Albizi non rimane pressoché alcuna traccia.

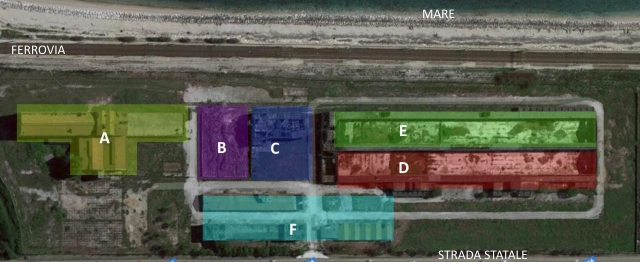

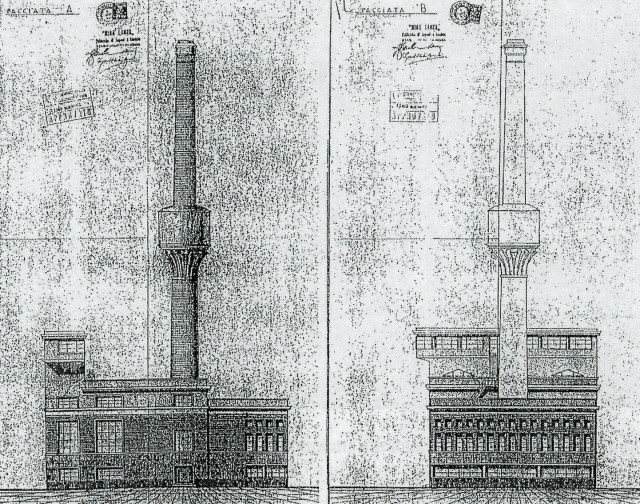

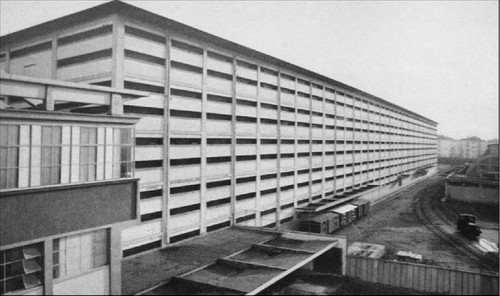

La prima documentazione fotografica di cui siamo in possesso (risalente al 1920 circa) illustra l’area dell’antica fornace a seguito delle trasformazioni operate tra il 1850 e il 1880 circa; in essa sono ben riconoscibili i due forni (il primo sulla sinistra, situato nelle vicinanze del torrente Sieci, e quello più nuovo sulla destra, allineato parallelamente al corso dell’Arno), circondati da un complesso di edifici legate da rapporti funzionali (seccatoi, magazzini, vasche, ecc.).

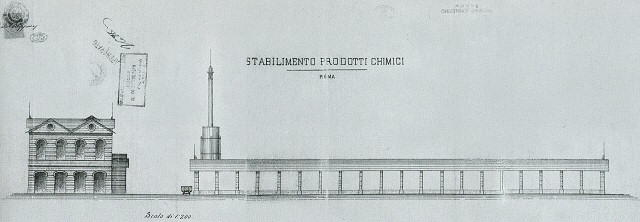

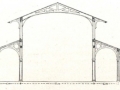

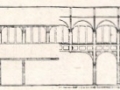

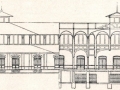

Questa organizzazione degli impianti, che non discosta troppo da quella attuale, non subì per circa un secolo grosse modifiche: alla metà del nostro secolo, l’impianto architettonico originario delle fornaci risultava alterato soltanto per l’aggiunta di alcune tettoie (adibite a magazzini e depositi), realizzate con semplici strutture lignee. Oggi è possibile ammirare soltanto il secondo dei due forni (del primo si è conservata esclusivamente l’alta ciminiera), anche se ovviamente privato delle primitive funzioni. La facciata principale, di chiara impronta neoclassica, si caratterizza per le regolari costolature verticali che inquadrano le grandi finestre rettangolari e le aperture ad arco ribassato del pian terreno; il tutto sovrastato dall’imponente timpano triangolare, alleggerito da un semplice occhio centrale. Per quanto riguarda i materiali di costruzione, osserviamo che la pietra forte squadrata dei paramenti si alterna al cotto (occhi, architravi delle finestre) e ai mattoni sbalzati (modanature dei timpani, coronamento dei muri perimetrali, ecc.), andando a comporre un insieme di grande equilibrio formale.

Gli ampi spazi interni, che ospitavano il forno ellittico e i magazzini, sono ripartiti da altissimi pilastri in pietra. Gli altri edifici che compongono attualmente la fabbrica sono il frutto degli interventi del secondo dopoguerra, divenuti necessari a seguito delle distruzioni causate dai bombardamenti e dell’ammodernamento del ciclo produttivo: si tratta di capannoni ad un piano, con copertura a volta, e di alcune strutture puntiformi in calcestruzzo edificati (senza alcuna attenzione per i valori ambientali del contesto in cui sorgono) in luogo del più vecchio dei due forni; essi in parte utilizzano come basamento anche i muri delle antiche vasche di accumulo di argilla, in origine collegate al secondo forno.

La fabbrica, dopo il fallimento del 2011 ha chiuso definitivamente alla fine dell’anno 2012.

Le foto riportate in galleria, si riferiscono al periodo immdiatamente successivo alla chiusura; come si vede, tutto sembrava ancora pronto ad una nuova ripartenza. Nei successivi anni, tutte le attrezzature sono state rimosso e molti edifici smembrati e snaturati. Questo è bene visibile dal video seguente, trovato su Youtube.

Rimane ancora in piedi, la struttura della secolare fornace, gravemente danneggiata da anni di intemperie.

Una foto dei primi anni del’900

Galleria fotografica

Riferimenti in rete